Profiteure der Angst - Aufdeckung eines Betrugs

Im Fernsehsender ARTE lief 2009 eine erhellende Dokumentation über die betrügerische sog. "Schweine-Grippe Pandemie".

Erleben wir den gleichen Versuch der Pharma-Industrie 11 Jahre später wieder? Die Ereignisse gleichen sich sehr.

Erleben wir den gleichen Versuch der Pharma-Industrie 11 Jahre später wieder? Die Ereignisse gleichen sich sehr.

Einführung von www.sagamedia.de

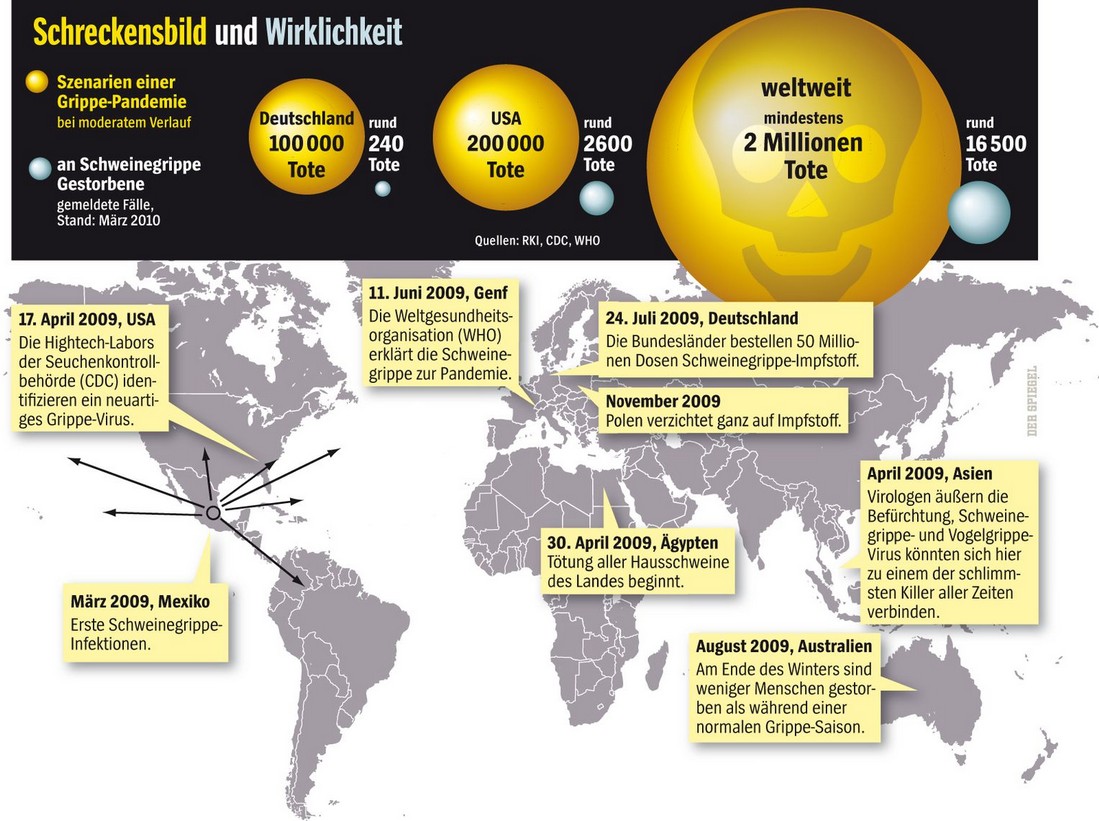

Ein lebensgefährlicher Virus scheint seit Mai 2009 die Menschheit zu bedrohen. Seit die ersten Fälle der so genannten Schweinegrippe in Mexiko gemeldet wurden, steht die Welt Kopf. Jeden Tag sterben angeblich mehr und mehr Menschen an dem vermeintlich neuen Virus.Doch Experten und Politiker wie Wolfgang Wodarg bezweifeln, dass das stimmt: „Diese Viren sind jetzt nicht gefährlicher als schon im letzten Jahr. Die WHO spielt die Zahlen hoch und macht unnötig Panik. Die Entscheidung für eine Pandemie war unsinnig.“

Im Juni ruft die WHO die erste Influenza-Pandemie des 21. Jahrhunderts aus, obwohl schon bald feststeht, dass der H1N1 Erreger in seiner jetzigen Form harmlos ist. Steht die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation im Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung? Oder schürt sie einfach nur Angst und Hysterie? Reagieren die Behörden verantwortlich oder ist ihr Verhalten von Panik geprägt? Wer profitiert von der Krankheit? Jutta Pinzler und Stefanie Schwalfenberg haben Vertreter der WHO, Politiker, Wissenschaftler, aber auch Pharmavertreter danach gefragt.

Nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO beginnt ein großer Medikamentenkaufrausch. Weltweit decken sich Regierungen mit Grippemitteln ein und bestellen für Milliarden Impfdosen. Grippemittel, deren Wirkung fraglich ist und Impfdosen, von denen Kritiker behaupten, dass sie nicht ausreichend getestet seien.

Nicht nur der Pharmakologe Dr. Peter Schönhöfer vermutet, dass die Schweinegrippe eine bloße Inszenierung der Pharmaindustrie sei: „Das ist ein Prinzip des Pharmamarketings, was hier übernommen wird. Und zwar kann die Pharmaindustrie ihr Produkt dann gut verkaufen, wenn die Menschen Angst haben und sich von dem Angebot des Herstellers versprechen, gerettet zu werden.“

Eine gewisse Einflussnahme der Pharmaindustrie auf Politik und Behörden wäre nicht überraschend. Zu eklatant sind die Beispiele, bei denen große Pharmaunternehmen direkt auf politische Entscheidungsträger, Ministerien und Behörden Einfluss nahmen. Und dadurch Entscheidungen zu Gunsten der Industrie getroffen wurden. Bezahlte Gutachter, gekaufte Experten, beeinflusste Politiker - unabhängige Entscheidungen scheinen im Gesundheitssystem nicht selbstverständlich zu sein. „Profiteure der Angst“ beleuchtet die Verstrickungen zwischen Politik und Wirtschaft.

Im Juni ruft die WHO die erste Influenza-Pandemie des 21. Jahrhunderts aus, obwohl schon bald feststeht, dass der H1N1 Erreger in seiner jetzigen Form harmlos ist. Steht die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation im Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung? Oder schürt sie einfach nur Angst und Hysterie? Reagieren die Behörden verantwortlich oder ist ihr Verhalten von Panik geprägt? Wer profitiert von der Krankheit? Jutta Pinzler und Stefanie Schwalfenberg haben Vertreter der WHO, Politiker, Wissenschaftler, aber auch Pharmavertreter danach gefragt.

Nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO beginnt ein großer Medikamentenkaufrausch. Weltweit decken sich Regierungen mit Grippemitteln ein und bestellen für Milliarden Impfdosen. Grippemittel, deren Wirkung fraglich ist und Impfdosen, von denen Kritiker behaupten, dass sie nicht ausreichend getestet seien.

Nicht nur der Pharmakologe Dr. Peter Schönhöfer vermutet, dass die Schweinegrippe eine bloße Inszenierung der Pharmaindustrie sei: „Das ist ein Prinzip des Pharmamarketings, was hier übernommen wird. Und zwar kann die Pharmaindustrie ihr Produkt dann gut verkaufen, wenn die Menschen Angst haben und sich von dem Angebot des Herstellers versprechen, gerettet zu werden.“

Eine gewisse Einflussnahme der Pharmaindustrie auf Politik und Behörden wäre nicht überraschend. Zu eklatant sind die Beispiele, bei denen große Pharmaunternehmen direkt auf politische Entscheidungsträger, Ministerien und Behörden Einfluss nahmen. Und dadurch Entscheidungen zu Gunsten der Industrie getroffen wurden. Bezahlte Gutachter, gekaufte Experten, beeinflusste Politiker - unabhängige Entscheidungen scheinen im Gesundheitssystem nicht selbstverständlich zu sein. „Profiteure der Angst“ beleuchtet die Verstrickungen zwischen Politik und Wirtschaft.

Der nachfolgende YouTube-Link wurde gesperrt bzw. von öffentlich auf privat geschaltet oder das mit diesem Video verknüpfte YouTube-Konto wurde gekündigt oder es liegt eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung vor.

Ich musste das Video im Netz neu suchen. Es findet offenbar Zensur im Netz statt. Warum wohl ausgerechnet bei diesem kritischen Inhalt? Erkenne die Zeichen!

Lesen Sie dazu folgenden Beitrag auf den NachDenkSeiten.

Ich musste das Video im Netz neu suchen. Es findet offenbar Zensur im Netz statt. Warum wohl ausgerechnet bei diesem kritischen Inhalt? Erkenne die Zeichen!

Lesen Sie dazu folgenden Beitrag auf den NachDenkSeiten.

Profiteure der Angst - Dokumentation von ARTE zur Schweine-Grippe 2009

Seuchen - Chronik einer Hysterie - Spiegel-Artikel von 2009

Im Spiegel-Magazin erschien am 08.03.2010 ein Artikel, der die betrügerischen Hintergründen der künstlich herbeigeredeten Schweinegrippe-Seuche 2009/2010 aufdeckte.

Leider schweigt sich das ehemals teilweise kritische Wochenmagazin heute über die Machenschaften rund um die Corona-Hysterie aus. Warum?

Fast ein Jahr lang hielt die Schweinegrippe die Welt in Atem. Eine gigantische Impfkampagne sollte ihr Einhalt gebieten. Dabei handelte es sich nur um einen eher harmlosen Virenstamm. Wie konnte es zu solch einer Überreaktion kommen?

Eine Rekonstruktion von Philip Bethge, Katrin Elger, Jens Glüsing, Markus Grill, Veronika Hackenbroch, Jan Puhl, Mathieu von Rohr und Gerald Traufetter

Anfangs sieht es wirklich nicht gut aus für Edgar. Der Fünfjährige glüht vor Fieber. Er mag nicht mehr essen, sein Rachen brennt, ihn schmerzt der ganze Körper.

Rasch stehen für die Leute in dem mexikanischen Dorf La Gloria die Schweine unter Verdacht. Die sind ein Fluch, davon sind sie hier seit langem überzeugt. Allein im nahen Städtchen Perote werden eine halbe Million Schweine gemästet. Von dort bläst der Wind den Gestank durch die Gassen der umliegenden Dörfer. Ist es da ein Wunder, dass Edgar Hernández zu fiebern begann?

Doch dann, nach nur vier Tagen, berappelt sich der Junge wieder. Seine Krankheit ist ebenso plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht war. Eine Grippe, sonst nichts. Bald schon redet niemand in La Gloria mehr darüber.

Erst Wochen später wird ein Labor in Kanada einen Schleimhautabstrich des Jungen untersuchen. Das Ergebnis macht ihn berühmt: Edgar hatte keine gewöhnliche Grippe. Er war mit einem neuartigen Erreger infiziert - dem Schweinegrippe-Virus. Edgar geht als "niño cero" in die Geschichte ein, als erster Mensch, der an der neuen Seuche erkrankte.

Der Infekt des mexikanischen Jungen verlief glimpflich - ebenso wie bei den allermeisten der Millionen Menschen weltweit, die sich in den folgenden Monaten anstecken sollten. Und deshalb wäre das neue Virus wohl unbeachtet geblieben, gäbe es die moderne molekulare Medizin nicht, mit ihren Genanalysen, Antikörpertests und Referenzlabors. Die Schweinegrippe hätte die Welt erobert, und kein Arzt hätte etwas davon gemerkt.

Doch es kam anders. Denn es gibt sie, die Hightech-Medizin und die Impfstoffindustrie. Ebola, Sars, Vogelgrippe: Systematisch haben Seuchenwächter, Medien, Ärzte und Pharmalobby die Welt mit düsteren Katastrophenszenarien eingestimmt auf die Gefahr neuer, bedrohlicher Infektionskrankheiten.

Und keiner von diesen wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet als der Influenza: Verteilt auf 102 Länder lauern Forscher in mehr als 130 Labors weltweit auf neue Grippe-Erreger. Karrieren, ganze Institutionen und sehr viel Geld hängen daran. "Manchmal kommt es mir vor, als hätten manche geradezu Sehnsucht nach einer Pandemie", konstatiert der Grippe-Experte Tom Jefferson von der internationalen Cochrane Collaboration. "Alles, was es jetzt brauchte, um diese Maschinerie in Gang zu bringen, war ein kleines mutiertes Virus."

Nun endlich war es also aufgetaucht, und die Maschinerie setzte sich in Bewegung. Die Forscher machten sich daran, die molekulare Gestalt des Virus aufzuklären. Die Pharmaindustrie begann an Impfstoffen zu tüfteln. Und die Behörden schmiedeten Katastrophenpläne. Nur eines ignorierten sie alle: dass der neue Erreger eigentlich ziemlich harmlos war. Wie nur war so etwas möglich?

24. APRIL 2009, WHO-ZENTRALE IN GENF

Kurz nach Mitternacht bekommt Keiji Fukuda, Grippe-Spezialist der Weltgesundheitsorganisation (WHO), jenen Anruf, der die Maschinerie zum Laufen brachte. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Nancy Cox aus Atlanta, die oberste Grippe-Expertin der US-Seuchenkontrollbehörde CDC.

Fukuda und Cox kennen sich. Gemeinsam haben sie einst gegen die asiatische Vogelgrippe gekämpft. Sie können sich noch gut daran erinnern, wie der aggressive Killer in Hongkong aufgetaucht war. Jeder Dritte, der sich damals ansteckte, starb. Die Angst, dass solch ein Erreger dauerhaft auf den Menschen überspringen könnte, sitzt Fukuda noch heute in den Knochen.

Deshalb ist ihm sofort klar, was dieser Anruf bedeuten kann: den Beginn einer neuen verheerenden Pandemie. 2,0 bis 7,4 Millionen Menschen weltweit, so die Schätzung der WHO, könnten sterben - einen eher milden Verlauf vorausgesetzt. Sollte sich das neue Virus als ähnlich aggressiv erweisen wie jenes, das 1918 die Spanische Grippe auslöste, könnten es sogar Zigmillionen Opfer werden.

"Das Erste, was ich dachte, war: Wir müssen jetzt schnell handeln", sagt Fukuda. Sofort ruft er WHO-Generaldirektorin Margaret Chan an, auch sie eine Veteranin im Kampf gegen die Vogelgrippe. Als Leiterin der Hongkonger Gesundheitsbehörde war sie es seinerzeit gewesen, die alle Hühner der Stadt töten ließ.

Um 3.15 Uhr weckt ein Anruf auch den IT-Spezialisten Jered Markoff, der für das Strategic Health Operations Centre, den sogenannten Shoc Room, verantwortlich ist. Noch von zu Hause aus aktiviert Markoff diese Krisenoperationszentrale der WHO. Über seinen Heimcomputer fährt er die 15 in den Tischen versteckten Monitore aus, er startet die Rechner und wirft die an den Wänden angebrachten Großbildschirme an. Dann fährt er selbst in die WHO-Zentrale.

Monatelang wird der Shoc Room das Zentrum des weltweiten Kampfes gegen die Schweinegrippe sein. Er ist 24 Stunden lang besetzt, in drei Schichten wechseln sich die WHO-Mitarbeiter ab. Per Videokonferenz sind sie mit Ärzten, Wissenschaftlern, Politikern und Industrievertretern auf der ganzen Welt verbunden. Auf den Bildschirmen an den Wänden laufen rund um die Uhr Nachrichten, es werden Grafiken präsentiert, Landkarten und Statistiken.

Wie schnell verbreitet sich das Virus?

Noch ist die Lage sehr unübersichtlich: Zunächst ist von mehreren Dutzend Toten in Mexiko die Rede, bald darauf werden die Behörden diese Zahl auf vorerst sieben korrigieren. Die Seuchenschützer bewegen sich in einer wissenschaftlichen Grauzone: Die Informationen widersprechen sich, viele entscheidende Fragen sind noch offen. Wie schnell verbreitet sich das Virus? Welche Menschen sind besonders gefährdet? Schützt die normale Grippe-Impfung? Und vor allem: Wie gefährlich ist das neue Virus wirklich?

Um die bestmögliche Einschätzung zu bekommen, ruft WHO-Chefin Chan das "Emergency Committee", eine Gruppe von 15 handverlesenen Experten aus der ganzen Welt, zu einer ersten Telefonkonferenz zusammen. "Wir hatten in dieser frühen Phase noch zu wenig Informationen", erinnert sich der Australier John Mackenzie, der Vorsitzende des Komitees. "Aber alles, was wir damals wussten, hörte sich alarmierend an."

Heißt dies, dass ein sehr milder Verlauf der Pandemie von Anfang an gar nicht in Betracht gezogen wurde? Auf jeden Fall ist Abwiegeln unerwünscht: Die WHO will bei ihren Entscheidungen erklärtermaßen von einem Worst-case-Szenario ausgehen. "Wir wollten die Situation lieber über- als unterschätzen", sagt Fukuda.

Auch Mackenzie, ein erfahrener Seuchenschützer, ist es gewohnt, stets und überall Gefahr zu wittern. Mehrere Jahre war er beim Australian Biosecurity Cooperative Research Centre dafür verantwortlich, Australien vor neuen ansteckenden Krankheiten zu schützen. Bei seinem Abschied 2008 warnte er eindringlich vor der nächsten Grippe-Pandemie.

Vor allem aber ist es wohl das Schreckensbild der Vogelgrippe, das den Experten den Blick verstellt auf die Eigenheiten des neuen Erregers. In ihren Köpfen hat sich die Vorstellung eines höchst aggressiven Virus festgesetzt, das, einmal verbreitet, unweigerlich in die Katastrophe führt.

Auch die Medien befördern die Angst. Der SPIEGEL etwa hatte immer wieder über die Vogelgrippe berichtet. Nun widmet er dem neuen "Welt-Virus" eine Titelgeschichte, die geprägt ist von der Sorge, der Schweinegrippe-Erreger könne zum Horrorvirus mutieren (SPIEGEL 19/2009).

Geschickt hat es besonders die Pharmaindustrie verstanden, diese Vision wachzuhalten. Eigens zu diesem Zweck finanzieren die Grippemittel- und Impfstoffhersteller einen eigenen Wissenschaftlerverband: die European Scientific Working Group on Influenza, die regelmäßig Kongresse und Expertentreffen veranstaltet. An der Spitze der Lobbyvereinigung steht Albert Osterhaus vom Erasmus Medical Center in Rotterdam - der zugleich einer der einflussreichsten WHO-Berater in Sachen Grippe-Impfung ist.

Gemeinsam mit Osterhaus soll auch Johannes Löwer der WHO-Chefin Empfehlungen zum Thema Schweinegrippe-Impfung geben. Der damalige Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ist inzwischen selbst davon überzeugt, dass die Horrorszenarien der Vogelgrippe sein Denken wohl zu stark geprägt hätten, ebenso wie dasjenige seiner Expertenkollegen: "Wir waren in Erwartung einer richtigen Pandemie, wir dachten, die muss jetzt kommen. Da war keiner, der sagte, denkt noch mal nach."

27. April 2009: Die WHO ruft Pandemie-Warnstufe 4 aus. Das Virus wird also in mindestens einem Land von Mensch zu Mensch übertragen.

+++

28. April 2009: In Deutschland gibt es die ersten sieben Fälle von Verdacht auf Schweinegrippe.

+++

29. April 2009: Die WHO ruft Stufe 5 aus, die letzte Vorstufe zur Pandemie. Influenza-Forscher versetzt dies in Höchststimmung: "Eine Pandemie - das ist für uns Virologen so etwas wie für Astronomen die Sonnenfinsternis im eigenen Land", sagt Markus Eickmann, Leiter des BSL-4- Hochsicherheitslabors in Marburg.

+++

30. April 2009: In Ägypten beginnt die Tötung sämtlicher Hausschweine des Landes. Brigitte Bardot bittet Staatspräsident Husni Mubarak vergebens, die Massentötung zu stoppen.

+++

4. Mai 2009: In Mexiko haben die Fußballspiele der vier höchsten Ligen ohne Zuschauer stattgefunden. In der Verwaltung des saarländischen Landtags wird ein Verbot von Begrüßungsküsschen erlassen.

+++

10. Juni 2009: Der WHO wurden inzwischen 141 Schweinegrippe-Todesopfer gemeldet. Die Mehrzahl von ihnen hatte schwere Vorerkrankungen. Meist jedoch verläuft die Infektion mild. Ein genesener Patient berichtet in der "Süddeutschen Zeitung": "Mein Hauptproblem war, wer einkaufen geht."

11. JUNI 2009, WHO-ZENTRALE

Wieder einmal schaltet sich das Emergency Committee zu einer Telefonkonferenz zusammen. Diesmal geht es um die große, die alles entscheidende Frage: Soll die WHO Stufe 6 der Seuche ausrufen? Ist die Schweinegrippe eine Pandemie?

Stundenlang beraten die 15 rund um den Erdball verteilten Experten. Dann schließlich wendet sich Chan an die Presse. Das Virus sei unberechenbar und könne nicht gestoppt werden, sagt sie. Damit gilt offiziell: Der Grippepandemiefall ist eingetreten, erstmals seit 41 Jahren.

"Ich denke, wir haben alles richtig gemacht", sagt der Vorsitzende Mackenzie rückblickend. Und formal hat er damit sogar recht.

Denn die Regularien besagen, dass Stufe 6 in Kraft tritt, wenn sich ein neues Virus unkontrollierbar in mehreren Regionen der Erde verbreitet. Über die Schwere der Erkrankung sagen sie nichts.

Tatsächlich aber verbinden die allermeisten Seuchenexperten den Begriff der "Pandemie" automatisch mit wirklich aggressiven Viren. Auf der Website der WHO etwa ist in der Antwort auf die Frage "Was ist eine Pandemie?" von "einer enormen Anzahl von Todes- und Krankheitsfällen" die Rede - jedenfalls bis zum 4. Mai 2009. Dann machte ein CNN-Reporter die Seuchenschützer auf den Widerspruch zur eher mild verlaufenden Schweinegrippe aufmerksam, und diese Passage wurde umgehend getilgt.

Auch die deutschen Seuchenschützer haben die offizielle WHO-Definition der Phase 6 offenbar gründlich missverstanden. Bei einer Influenza-Pandemie, heißt es im 2007 aktualisierten nationalen Pandemieplan, handle es sich um "eine lang anhaltende, länderübergreifende Großschadenslage". Sie verursache "derart nachhaltige Schäden, dass die Lebensgrundlage zahlreicher Menschen gefährdet oder zerstört wird".

Davon kann am 11. Juni 2009 keine Rede sein. Kritiker fragen spöttisch, ob die WHO demnächst auch einen neuen Schnupfen zur Pandemie erklären wolle. "Manchmal denken einige von uns, WHO steht für Welt-Hysterie-Organisation", meint Richard Schabas, einstmals Gesundheitschef der kanadischen Provinz Ontario.

Als Chan ihre Entscheidung fällte, da wusste sie, dass Dutzende Staaten, darunter Großbritannien, China und Japan, eindringlich gewarnt hatten, nicht voreilig die Phase 6 zu verkünden. Hongkongs Gesundheitsminister hatte gefordert: "Das System der Pandemie-Phasen muss überarbeitet werden." Auch Seuchenwächter Mackenzie ist rückblickend dieser Meinung: "Wir brauchen ein Fein-Tuning von Phase 6, bei dem auch die Schwere der Erkrankung mitberücksichtigt wird." Sogar die WHO selbst denkt im Mai darüber nach, die Kriterien in diesem Sinne zu ändern - sieht dann jedoch wieder davon ab.

Die Warnungen verhallen. Warum? Weil Vorschrift nun einmal Vorschrift ist? Weil man lieber auf Nummer sicher gehen will? Fest steht: Eine Partei mit gutem Draht nach Genf hat ein überragendes Interesse daran, dass möglichst schnell Phase 6 ausgerufen wird: die Pharmaindustrie.

"Die Pharmaindustrie hat keine unserer Entscheidungen beeinflusst", sagt Fukuda. Doch Mitte Mai, rund drei Wochen bevor die Schweinegrippe zur Pandemie erklärt wird, treffen sich in der WHO-Zentrale 30 hochrangige Vertreter von Pharmakonzernen mit WHO-Chefin Chan und Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon. Offiziell geht es darum, wie auch die Versorgung der Entwicklungsländer mit Pandemie-Impfstoff sichergestellt werden kann. Doch für die Impfstoffindustrie ist zu dieser Zeit etwas anderes die Schlüsselfrage: die Entscheidung für Phase 6.

Es geht um nichts Geringeres als die Versorgung großer Teile der Menschheit mit Grippe-Impfstoffen. Alles hängt an dieser Entscheidung: Phase 6 funktioniert wie ein Schalter, der die Kassen der Industrie risikofrei klingeln lässt. Denn viele Pandemie-Impfstoff-Verträge sind längst abgeschlossen. Deutschland etwa hat sich schon 2007 dem britischen Konzern GlaxoSmithKline (GSK) gegenüber verpflichtet, GSK-Pandemie-Impfstoff zu kaufen - sobald Phase 6 ausgerufen wird. Das mag erklären, warum Professor Roy Anderson, einer der wichtigsten wissenschaftlichen Berater der britischen Regierung, die Schweinegrippe sogar schon am 1. Mai zur Pandemie erklärte. Was er dabei nicht mitteilte: dass er ein Jahresgehalt in Höhe von mehr als 130 000 Euro von GSK bezieht.

Mitte Juni 2009: Der Deutschland-Chef des Impfstoffherstellers GSK ermahnt Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, "die im Vertrag vorgesehene Belieferung dringend zu bestätigen". Die thüringische Gesundheitsministerin fordert er auf, "uns die vertraglich fixierten Bestellungen der Bundesländer unverzüglich verbindlich zu bestätigen". Ähnliche Schreiben gehen an andere Länder.

+++

4. Juli 2009: Es wird bekannt, dass Rupert Grint an der Schweinegrippe erkrankt war: "Zuerst dachte ich, ich müsste sterben", sagt der Schauspieler, der in den "Harry Potter"-Filmen Ron Weasley spielt, "doch dann hatte ich nur Halsschmerzen."

+++

14. Juli 2009: In Deutschland gibt es jetzt offiziell 727 Infizierte, gestorben ist keiner.

+++

August 2009: Die australische Grippesaison geht zu Ende. Obwohl noch kein Impfstoff existiert, sind dort am Ende nur 190 Menschen gestorben, deutlich weniger als in einer normalen Grippesaison.

+++

29. August 2009: Eine SPIEGEL-Umfrage ergibt: Nur 13 Prozent der Deutschen wollen sich impfen lassen.

7. SEPTEMBER 2009, THÜRINGISCHE LANDESVERTRETUNG IN BERLIN

Sondergipfel in der Berliner Mohrenstraße. Nach und nach treffen die Gesundheitsminister der Länder ein. Es soll um die Frage gehen, ob noch mehr Impfstoff nachbestellt werden soll.

Alle, die gekommen sind, wissen: Es ist Wahlkampf in Berlin, und Ulla Schmidt hat unmissverständlich klargestellt: "Ich möchte, dass jeder, der sich impfen lassen will, auch geimpft werden kann." Und: "Ich erwarte, dass sich die Länder ihrer Verantwortung stellen." Auf keinen Fall will die Ministerin den Eindruck entstehen lassen, sie enthalte der Bevölkerung etwas vor.

Es ist ein warmer Nachmittag im Spätsommer, die Stimmung bei der Sondersitzung aber ist eisig. "Der Bund hatte im Vorfeld massiv Druck auf uns gemacht, mehr Impfstoff zu bestellen", sagt der Hamburger Gesundheitssenator Dietrich Wersich (CDU). "Dabei war uns allen klar, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung äußerst gering war."

Denn inzwischen ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Deutschland mit Pandemrix nicht auf den falschen Impfstoff gesetzt habe. Das Präparat enthält einen neuartigen Wirkverstärker, ein sogenanntes Adjuvans, das zusammen mit dem Schweinegrippe-Antigen noch nie in größerem Umfang an Menschen getestet worden ist. Eine Massenimpfung von Millionen Menschen mit einem kaum erprobten Impfstoff? "Das ist ein Großversuch an der deutschen Bevölkerung!", warnt Wolfgang Becker-Brüser, Herausgeber des "arznei-telegramms".

Theoretisch, sagt der ehemalige PEI-Chef Löwer, wäre es durchaus möglich gewesen, auch in Deutschland kurzfristig einen Adjuvans-freien Schweinegrippe-Impfstoff zuzulassen. Doch die Verträge über Pandemrix sind schon seit 2007 unterschrieben. Seit der WHO-Entscheidung für Phase 6 sind sie automatisch in Kraft getreten. Deutschland steckt in der Falle.

Missmutig debattieren die Länderminister: 50 Millionen Impfdosen, so meinen sie, seien doch schon bestellt, fast eine halbe Milliarde Euro hat die Länder das bereits gekostet. Ist es da wirklich nötig, noch mehr zu ordern?

Von allen Seiten fühlen sich die Minister unter Druck gesetzt: Zum einen schüren die Medien die Angst vor dem Virus. Vor allem die "Bild"-Zeitung verkündet fast täglich neue Horrorbotschaften. Zum anderen drängen die Pharmafirmen; immer wieder stellen sie Ultimaten.

Gut können sich die versammelten Minister noch daran erinnern, wie der Pharmakonzern Roche die Bundesländer zum Kauf des Grippemedikaments Tamiflu gedrängt hatte. Mit der Betreffzeile: "eilt: Angebot Roche" erreichte sie schon am 30. April um 15.28 Uhr eine E-Mail aus dem thüringischen Gesundheitsministerium: "Roche hat uns soeben mitgeteilt, dass sie noch über einen Bestand von 180 000 Packungen Tamiflu verfügen. Diesen Bestand stellen sie den Ländern bis heute spätestens 16.30 Uhr zur Verfügung, ansonsten werden mit dem Bestand andere Anfragen von Großhandel usw. bedient." Tatsächlich jedoch sind zu keiner Zeit ernsthafte Lieferengpässe bekanntgeworden.

"Mit bis zu 80.000 Todesfällen müsse gerechnet werden"

Aber auch von den Seuchenwächtern im Robert-Koch-Institut (RKI) und im Paul-Ehrlich-Institut geht Druck auf die versammelten Minister aus. "Wir haben uns damals miserabel beraten gefühlt", erinnert sich der Bremer Staatsrat Hermann Schulte-Sasse (SPD). "Die Institute haben uns nicht dabei geholfen, wenn es darum ging, Panikmache zu verhindern."

Immer wieder warteten RKI und PEI mit neuen Horrorzahlen auf. Mit bis zu 80.000 Todesfällen müsse gerechnet werden, hatte es noch im Juni geheißen, und mit einem "Produktionsausfall von 15 bis 45 Milliarden Euro".

Warum die Forscher ihnen denn nichts berichtet hätten über neue Studien, die darauf hinweisen, dass auch eine Einmalimpfung bei der Schweinegrippe auszureichen scheint, empört sich einer der Versammelten. Wenn das zutreffe, könnten die Länder schließlich viel Geld sparen. Denn dann würden die 50 Millionen bereits bestellten Dosen nicht nur für 25 Millionen, sondern für 50 Millionen Menschen ausreichen, eine Nachbestellung wäre damit überflüssig.

Alle Blicke sind nun auf RKI-Chef Jörg Hacker gerichtet. "Die Stichproben sind bisher viel zu klein gewesen", wiegelt dieser ab. Hacker mag solche Situationen nicht. Er ist Wissenschaftler, kein Politiker.

Wenn eine einzige Impfdosis jedoch ausreicht, dann würde dies nicht nur viel Impfstoff sparen. Es wäre zugleich auch ein starker Hinweis darauf, dass die Bevölkerung dem Virus keineswegs wehrlos ausgeliefert ist. Die Gefahr, die von der Schweinegrippe ausgeht, könnte also deutlich kleiner sein als gedacht.

Doch bei keinem im Saal kommt diese Botschaft der Entwarnung an. Am Ende beschließen die Minister widerwillig, beim Pharmakonzern Novartis die Option auf weitere 18 Millionen Impfdosen offenzuhalten.

9. Oktober 2009: Wolf-Dieter Ludwig, Onkologe und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, erklärt: "Die Gesundheitsbehörden sind auf eine Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen, die mit einer vermeintlichen Bedrohung schlichtweg Geld verdienen wollten."

+++

21. Oktober 2009: In giftigem Gelb warnt die "Bild"-Schlagzeile: "Schweinegrippe-Professor befürchtet in Deutschland 35 000 Tote!" Der Professor heißt Adolf Windorfer, und auf Nachfrage gibt er zu, unter anderem von GSK und Novartis Geld zu erhalten. Neben der "Bild"-Schlagzeile prangt eine Anzeige des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller.

+++

28. November 2009: Die Schweinegrippe in Deutschland flaut ab. Kaum jemand will sich noch impfen lassen.

+++

8. Dezember 2009: Auf Englands vereisten Straßen wird das Streugut knapp. Paul Flynn, Labour-Abgeordneter im britischen Parlament, schlägt vor, die staatlichen Tamiflu-Vorräte zum Streuen zu verwenden. Eine Untersuchung der Cochrane Collaboration hatte gezeigt, dass die Wirkung des Grippemittels nur schwach ist.

+++

7. Januar 2010: RKI-Präsident Hacker warnt vor einer neuen Grippewelle. "Der Impfstoff ist nach wie vor notwendig, das Virus ist ja auch noch unter uns."

+++

26. Januar 2010: Der deutsche Abgeordnete Wolfgang Wodarg kritisiert im Europarat in Straßburg, dass weltweit "Millionen Menschen ohne einen guten Grund geimpft" wurden. Die Ausrufung der Pandemie durch die WHO habe den Pharmakonzernen 18 Milliarden Dollar Zusatzeinnahmen in die Kassen gespült. Allein der Jahresumsatz des Grippemittels Tamiflu ist um 435 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen.

+++

5. März 2010: Die Bundesländer wollen zehn Millionen überflüssiger Dosen des Schweinegrippe-Impfstoffs Pandemrix an Pakistan verkaufen.

ANFANG MÄRZ 2010, WHO-ZENTRALE IN GENF

Der Shoc Room wird inzwischen längst für andere Notfälle gebraucht. Hilfe für Haiti etwa wurde von hier aus koordiniert. Doch oft steht der Raum auch einfach leer.

Die Stimmung bei der WHO hat sich inzwischen merklich entspannt. Die Presseabteilung ist längst nicht mehr rund um die Uhr besetzt. Das Journalistenzelt auf dem Mitarbeiterparkplatz ist abgebaut. IT-Spezialist Jered Markoff kann wieder durchschlafen. Und der Grippe-Experte Keiji Fukuda ist froh, dass er sich wieder seinem Hobby, dem Cellospiel, widmen kann.

Was ist diese Pandemie also gewesen? Alles nur "eine gute Übung für den Ernstfall", wie es der WHO-Berater und Industrielobbyist Osterhaus formuliert? Haben die Behörden alles richtig gemacht, wie der australische Seuchenwächter John Mackenzie meint?

Sicher nicht. Niemand bei WHO, RKI oder PEI kann stolz auf sich sein. Diese Behörden haben kostbares Vertrauen verspielt. Denn wer wird ihren Einschätzungen bei der nächsten Pandemie jetzt noch Glauben schenken?

Vielleicht hätten sich alle ein Beispiel nehmen sollen an Ewa Kopacz, der polnischen Gesundheitsministerin. Die 53-Jährige ist von Beruf Ärztin und Mitglied der liberalen Bürgerplattform. Sie hat den Ruf, keinem Streit aus dem Weg zu gehen.

Als sie in der großen Impfstoffdebatte ans Rednerpult des Sejm trat, hatte sie ein knallrotes Kleid angelegt, eine Kampfmontur: "Als Ärztin ist mein oberster Grundsatz, niemandem zu schaden", sagte sie. Deshalb werde Polen sich gegen den Rest Europas stellen: "Wir werden keinen Impfstoff gegen die Schweinegrippe kaufen."

Die Volksvertreter murrten, doch Polens Gesundheitsministerin blieb hart: "Ist es meine Pflicht, Verträge zu unterschreiben, die im Interesse der Polen liegen oder im Interesse der Pharmakonzerne?"

Inzwischen blickt Europa neidisch auf ihre Standfestigkeit. Rund 170 Menschen sind in Polen an der Schweinegrippe gestorben, weitaus weniger, als die saisonale Grippe jedes Jahr dahinrafft.

+++

Auf dem Dorfplatz von La Gloria im Mexikanischen Hochland wurde inzwischen eine 1,30 Meter große und 70 Kilogramm schwere Bronzestatue errichtet - ein Abbild von Edgar Hernández, dem Wunderknaben, der die Schweinegrippe besiegte.

Bilder:

Wo bleibt eine solche Darstellung für die sog. "Corona-Pandemie."?

Schweinegrippe-Impfung in China: Weitaus weniger Menschen sind an einer H1N1-Infektion als an der saisonalen Grippe gestorben.

Impfstoffproduktion bei GlaxoSmithKline: Immer wieder Ultimaten

Ex-Patient Edgar (auf dem Dorfplatz von La Gloria in Mexiko - im Hintergrund sein Bildnis als Bronzestatue): Wunderknabe, der die Grippe besiegte

Dr. Wolfgang Wodarg ist ein deutscher Mediziner und Politiker der SPD. Er war viele Jahre als Mitglied des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates für Fragen der Sicherheit, Medizin und Gesundheit zuständig.

PS: Herr Wodarg gehörte bereits im Jahre 2009 zu den Skeptikern bez. der Gefährlichkeit des Schweinegrippe-Virus und warnt auch heute vor der übertriebenen Panikmache bez. des Covid-19-Virus.